和歌山大学BasicSecCap

高度IT人材を育成する産学協働の実践教育ネットワーク

BasicSecCapとは、大学間で教育ネットワークを構築し、PBL(Project Based Learning: 課題解決型+共同作業型の演習)を通じて、セキュリティ分野の即戦力的な情報技術人材の育成を目指す教育プログラムです。専門的知識に加え、チームワーク・コミュニケーションスキルを有する実践力を備えたリーダーを育成します。

BasicSecCapコース概要

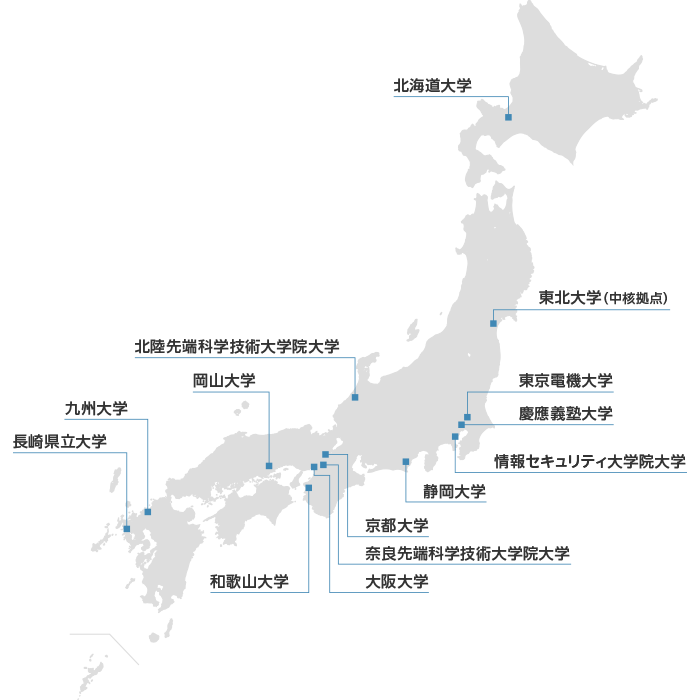

14の大学で運営するコンソーシアムにより「Basic SecCapコース(セキュリティ分野)」を立ち上げています。

このコースでは、喫緊の課題であるサイバーセキュリティ分野の人材育成を目標として、先進技術の知識に加え、理解・応用できる実践的能力の開発も含む人材育成を達成する教育を実施することを指向して、大学間連携による教育内容のダイバーシティと、産業界、あるいはセキュリティ関連団体との連携による実践的人材育成の教育コースを開発・実施しています。

ネットワーク、モバイルの進化や高度化する情報セキュリティの脅威を理解し、リスクマネジメントに必要な知識、基本的技術、実践力を備えた人材を育成します。カリキュラムは「基礎科目」「専門科目」「演習科目」「先進演習科目」から構成されます。

産業界の協力も得た多様なPBL演習により、実践的人材を十分な人数規模で輩出できる構造をとっているのが本コースの特徴です。世界に通用する技術者を目指そう!

- 本学での募集対象者:システム工学部3~4年生

- 例年4月の情報系メジャーガイダンスでBasicSecCapに関する説明会を開催しています。コース登録希望者(継続参加を含む)は、説明会で受講申し込み方法を確認してください。

- 本コース修了者には「Basic SecCapコース認定証」がコンソーシアムより授与されます。

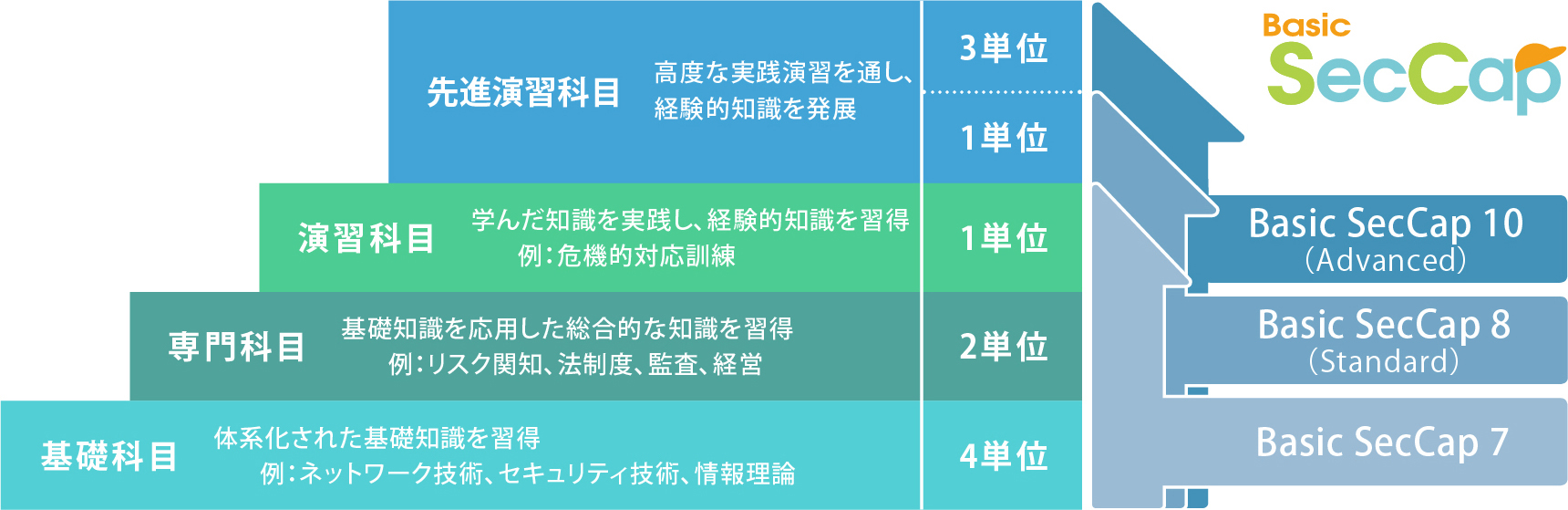

カリキュラムの構成

Basic SecCapコースを構成する3つのレベル

認定条件

Basic SecCap 7

基礎科目4単位 + 専門科目2単位 + 演習科目1単位

合計7単位以上を取得したものにBasic SecCap 7認定証を授与

Basic SecCap 8

Basic SecCap 8授与要件に加え、先進演習科目1単位を取得したものにBasic SecCap 8認定証を授与

Basic SecCap 10

Basic SecCap 7授与要件に加え、先進演習科目より大学院インターンシップを含む計3単位を取得したものにBasic SecCap 10認定証を授与

基礎科目

情報セキュリティに携わる人材が身に付けるべき基礎知識を習得

※所属大学にて、4単位以上を取得

本学では、システム工学部の開講科目から「BasicSecCap基礎科目」を設定。 コース修了認定要件は、基礎科目から2科目以上の履修となります。

専門科目

基礎知識を応用した総合的な知識を習得。セキュリティ教育標準カリキュラムをターゲットにした統一カリキュラム。重点実施校が開講する遠隔配信授業を受講

コース修了認定要件:1科目以上の履修 (1科目2単位)

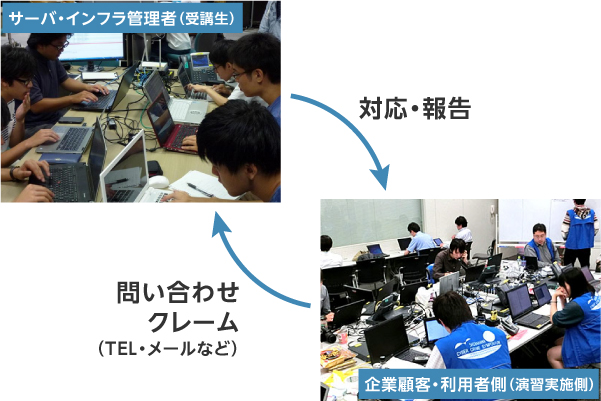

演習科目

学んだ知識を実践し、経験的知識を習得

※1単位以上を取得

本学では、システム工学部の開講科目から下記の「BasicSecCap演習科目」を設定

- 「インシデントレスポンス演習」(シラバス)

先進演習科目

高度な実践演習を通し、経験的知識を発展(大学院インターンシップ及び先進PBL演習)