ご挨拶

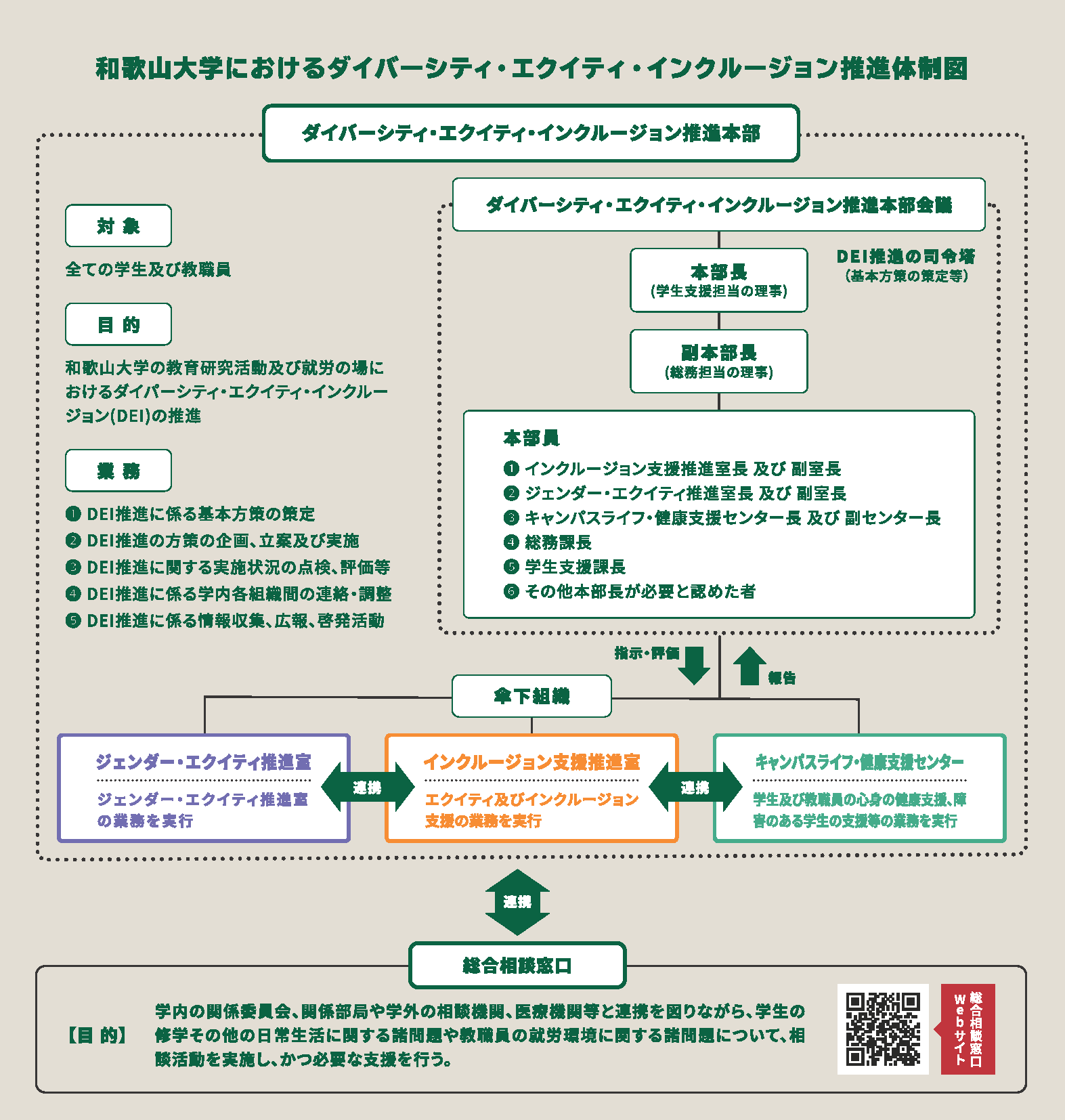

和歌山大学では、2023年4月に新たな組織として「インクルージョン支援推進室」を設置しました。インクルージョン支援推進室は、同じく2023年4月に発足した「ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進本部」に属し、すべての構成員が快適で安心して過ごせる教育・研究環境を整えるためのサポートを担っています。

推進本部には、「インクルージョン支援推進室」のほか、「ジェンダー・エクイティ推進室(旧・男女共同参画推進室)」や「キャンパスライフ・健康支援センター」が設けられており、それぞれが役割を担っています。インクルージョン支援推進室は、これらの組織と連携しながら、とくに既存の組織だけでは対応が難しい支援を担い、多様なニーズに応える体制を整えています。

学内のさまざまな部署が推進室の構成員として参画することで、支援の幅を広げ、一人ひとりに寄り添える環境づくりを進めています。

和歌山大学において学び・働く人が誰一人取り残されない環境を目指し、エクイティ・インクルージョンの推進に励んでいきます。

組織・体制

体制図

インクルージョン支援推進室規程

室員名簿

令和7年度 室員名簿(R7.4.1現在)

| 氏名 | 所属・職名 | |

|---|---|---|

| 室長 | 岡田 真理子 | 学長補佐(ダイバーシティ)、ジェンダー・エクイティ推進室長、経済学部 准教授 |

| 副室長 | 本庄 麻美子 | 経済学部 准教授 |

| 室員 | 竹澤 大史 | ジェンダー・エクイティ推進室副室長、教育学部 准教授 |

| 室員 | 小河 健一 | キャンパスライフ・健康支援センター長、教授 |

| 室員 | 森 麻友子 | キャンパスライフ・健康支援センター副センター長、准教授 |

| 室員 | 岡野 辰巳 | 学生支援課長 |

| 室員 | 藤原 真三子 | 学務課長 |

| 室員 | 寺本 匠 | 国際交流課長 |

| 室員 | 藤川 伸一 | 施設整備課長 |

和歌山大学におけるSOGIの多様性に関する基本方針

1.基本理念

和歌山大学は、基本的人権を重んじる大学として、本学構成員の一人ひとりが相互に人格と多様性を尊重し合い、快適に安心して過ごせる教育・研究環境を整えます。そして、性的指向(Sexual Orientation)や性自認(Gender Identity)に関する悩みや生きづらさを抱える人がいることを常に理解し、差別や偏見のない大学を目指します。

2.基本方針

和歌山大学は、上記基本理念に従い、その実現の指針となる5つの基本方針を定めます。

- 教育、研究、就業等の環境において、SOGIに関する偏見や差別が生じることがないよう、構成員への学習と啓発を行います。

- SOGIに関する悩みや生きづらさを抱える本人の意思を尊重した合意形成を目指します。

- 学内外の関係者が連携および協力して、SOGIの多様性を実現するための環境整備を図ります。

- SOGIに関する個人情報の保護を徹底します。

- 本学の取り組みに関する情報を、学内外に向けて公表・発信します。

3.対象及び範囲

本基本方針の対象となるのは、和歌山大学において教育、研究、就業等に携わるすべての構成員とします。なお、入学試験や採用試験等、本学の構成員として所属が予定される段階での配慮も必要に応じて含みます。

4.組織体制

本基本方針の基本理念を実現するための全学的な拠点および相談窓口を設置します。さらに必要に応じて学内外の関係者が連携して、取り組みを推進します。

同対応ガイドライン

1.相談について

- 本学におけるSOGIに関する相談窓⼝を次の通りとします。

➣学⽣何でも相談室(学⽣センター)

➣保健センター

➣キャンパスライフサポートルーム

➣ハラスメント相談窓⼝

- 主に学⽣やその家族等を対象として、本ガイドラインに⽰した内容を中⼼に相談を受け付けます。教職員の相談も可能です。

- 相談を受けた教職員は、相談当事者の希望と了解に基づき、必要に応じて関係組織と対応を協議してください。相談当事者には、それぞれの課題解決のために相談対応を⾏うメンバー等について、あらかじめ了承を得てください。なお、関係者全員が守秘義務を負うものとします。

2.氏名・性別の情報とその管理について

- 本学では相談当事者の申し出により、⾃認する性に基づく通称名を教育組織内等で使⽤することができます。なお学籍簿上の⽒名の変更を認めた場合、保証⼈等にその事実を通知するか否かについては、相談当事者の責任において対応する旨の合意を得たうえで、相談当事者の判断を尊重してください。

- 本学では、相談当事者の申し出があっても、⽒名の変更と異なり、⼾籍の性別の変更に伴う場合を除いて、学籍簿等での性別の変更は対応できません。

- 学⽣・教職員に配布・掲⽰する名簿⼜は⼤学所定の許可申請書や届出等の様式については、性別情報が特に必要とは認められない場合は、性別欄を設けないこととします。

- 性別情報は個⼈の尊厳、価値観、⽣き⽅に関わる重要な情報です。性別情報を必要に応じて取得した場合、⽒名と同様、厳重に管理するようにしてください。

- 学位記における記載⽅法については、「和歌⼭⼤学学⽣の旧姓及び通称使⽤要項第6条」に従い記載します。

3.授業について

- 授業(演習、実習を含む)において、性別で区別した活動は、特に必要な場合以外は⾏わないようにしてください。

- 学⽣に対する呼称を男⼥で使い分けないでください。「さん」に、統⼀することを推奨します。外国語の授業における呼称についてもこれに準じてください。授業では、その場にセクシュアルマイノリティがいることを前提として接し、差別的なニュアンスを持つ⾔葉やジェスチャーは使わないようにしてください。そして⾒た⽬や⽒名でジェンダー・セクシュアリティを決めつけないようにしてください。

- 教育実習やインターンシップを含めた学外での実習で想定されるトイレや更⾐室、服装等に関して事前に相談するように学⽣に周知してください。また⼤学としても学外機関にできるだけの対応を依頼するようにします。

4.学生生活について

- 本学で実施する健康診断については、保健センターで必要に応じて個別対応の相談を受け付ける旨、周知をしてください。申し出があった場合は関係機関と調整して対応してください。

- 本学の学⽣宿舎(学⽣寮)は男⼥別の棟に分かれており、かつトイレや浴室等の設備が共⽤です。これらの宿舎への⼊居については、個別の状況により必ずしも希望に添えるとは限りませんが、⼊学が決まっている者も含めて事前に相談することが可能であることを周知してください。

- 本学では、ダイバーシティ推進の観点から、⼊学式や卒業式において多様なアイデンティティに基づいた服装や⾝なりで参加することができる旨を周知してください。

5.就職活動・キャリア支援について

- 下記のような必要性に応じて個別相談を受け付ける旨を周知してください。

- 就職活動においては様々な段階で性別の振り分け(履歴書の性別欄、証明写真、服装、髪型など)が紐づいていることがあります。そのような社会的背景に苦しむ学⽣に留意して就職活動を⽀援していきます。

- セクシャルマイノリティ当事者の就職活動は、カミングアウトして進めるのか、クローゼットにするか、企業からの理解をどのくらい求めるのか等、さまざまなことを検討していくことになります。学⽣個々に個別相談に対応し、⾃分らしく社会へ移⾏するにはどうすればいいか、ともに考え、⽀援していきます。

- 近年はLGBTQフレンドリー企業として情報公開する企業や、学⽣とマッチングするイベントやサイトもあります。これらの情報収集につとめ、学⽣に周知してください。

- 個別相談を受け付ける際、必要に応じて項⽬1の相談機関と情報共有するようにしてください。

6.施設整備について

- 本学では、体育館のロッカー、更⾐スペース、シャワー室および陸上競技場脇の更⾐室が男⼥別となっています。更⾐室の使⽤について、個別対応を希望する場合には、事前に相談するように学⽣・教職員に周知し、申し出があった場合は関係機関と調整し対応してください。

- ⼤学内の⼥性⽤トイレの⼀部には、個室にチェンジングボードを備えています。そちらで更⾐をする旨を学⽣・教職員にアドバイスすることができます。

- 今後の施設整備にあたっては、多⽬的トイレも含め、計画的にSOGIの視点に⽴った改修のあり⽅を検討していくこととします。

7.理解促進について

- SOGIに対する理解を深めることは、⼤学組織に属するものとして重要なことです。SOGIに関する理解促進に係るFD/SD等の研修・情報提供を定期的・継続的に⼤学として実施することとします。

- 項⽬1および項⽬5の相談窓⼝対応者は、SOGIに関する研修を必ず受講します。

8.その他

- 社会⽣活において、マイノリティは⼈に知られていない/知らせていないことを知らせるかどうか迫られる場⾯に直⾯することがあります。このときに⾏われるのが「カミングアウト」です。カミングアウトは周囲の⼈すべてに対して⼀律に⾏われるのでなく、誰に対してはどの範囲までと個々に判断する当事者もいますし、カミングアウトしない当事者もいることを理解しましょう。

- カミングアウトが必要なときや、カミングアウトされたときの対応について不明な点があれば、上記項⽬1の窓⼝に相談することもできます。またカミングアウトされた側はそれが当事者の⾃⼰決定に属することを踏まえ、情報のコントロールに留意する必要があることを理解しましょう。

- 本ガイドラインについては、環境の改善状況を踏まえつつ、関係する⼈々や諸機関との意⾒交換を基に、必要に応じて適宜⾒直すこととします。