コミュニケーション

本クラスタは、人を中心として、人と人、人と機械、人と自然等の様々なコミュニケーションを研究対象とし、多様な対話を円滑にすることにより人と自然に優しいシステムをつくるための新しい技術や方法論を創造することで社会に貢献することを目的としています。これを実現するための幅広い領域について基盤技術から応用分野までを取り扱います。

研究分野

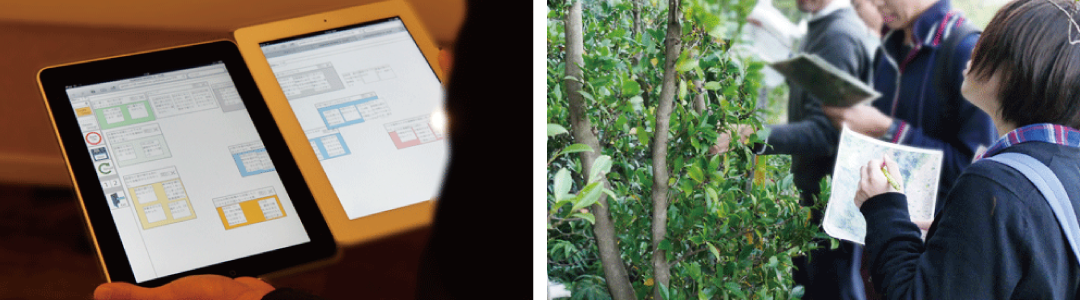

初対面時やグループワーク時、食事時における会話を支援する手法について研究しています。テーブルや皿への電子的な飾りつけ、会話のきっかけを作る動的コンテンツの提示によって、視覚的、インタラクティブに対面コミュニケーションを支援します。

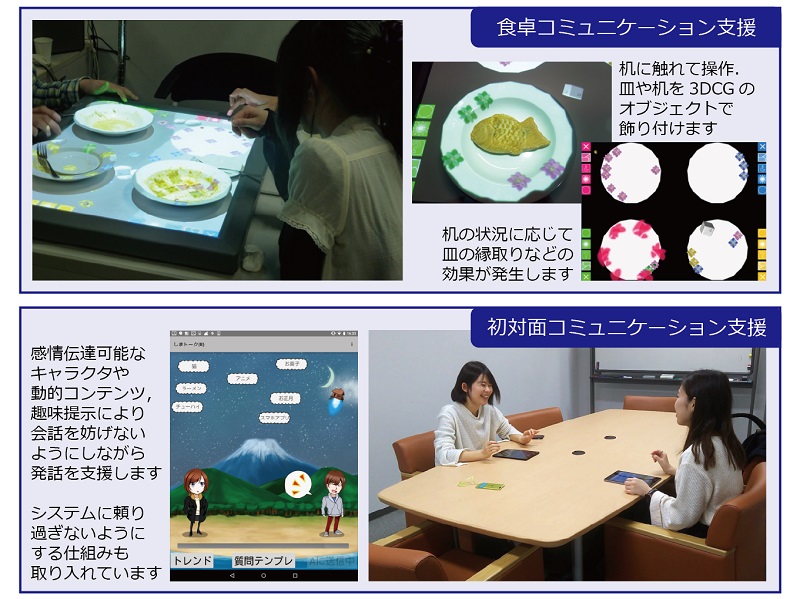

無線通信できる複数の端末が集まってネットワークを構成し、効率的に通信する方法を研究しています。現代では、無線通信は生活に必要な社会インフラとなりました。そして、今も無線通信は発展を続け、高速化が進み、応用範囲が拡がっています。無線LAN、センサネットワーク、自動車ネットワーク等の様々な無線ネットワークにおいて、高速化や利便性の向上を目指して研究を続けています。

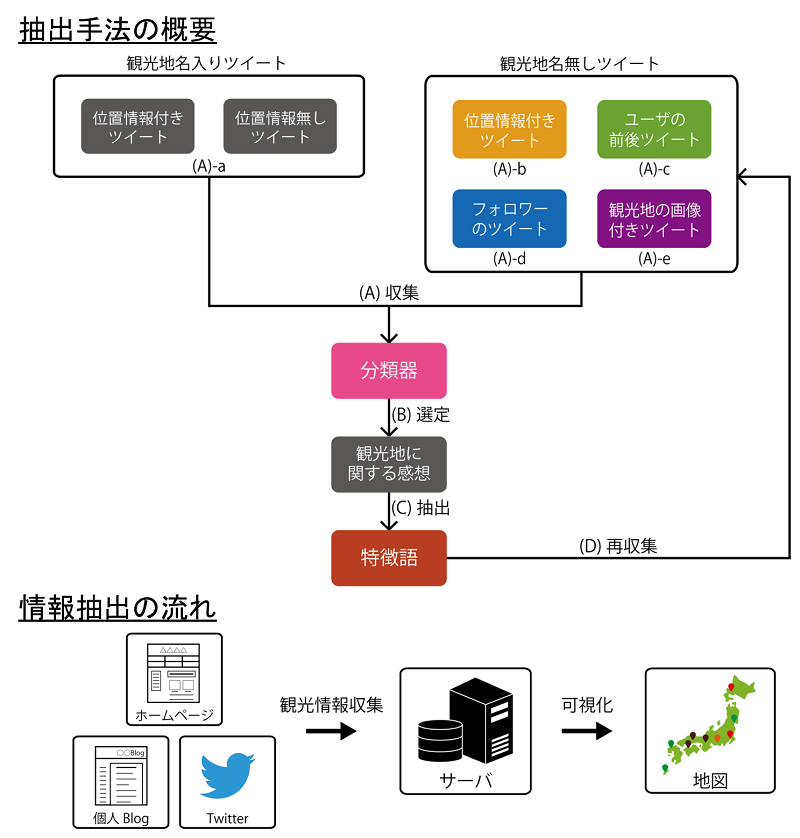

Web上から収集した観光地に関する感想を地図上に可視化する、観光情報可視化システムの開発を行っています。特に、SNSにおいては、観光地名を含むものだけではなく、位置情報や特徴語、時間等を用いて、観光地名を含まないものからも感想の収集を行います。これより、Web上からより多くの観光地に関する感想を抽出することを目指しています。

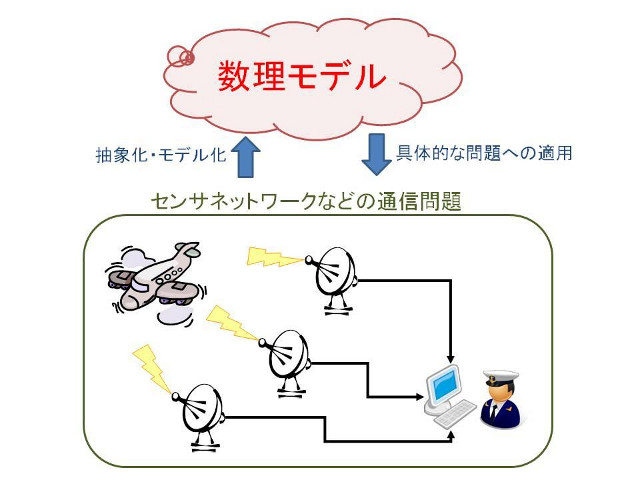

情報通信の数学的な基礎理論を学び、様々な情報通信問題(動画像のネットワーク配信、センサネットワークにおける通信問題など)について、問題を数理的にモデル化し、その限界や、限界を達成するための具体的なアルゴリズム・符号化法を研究しています。

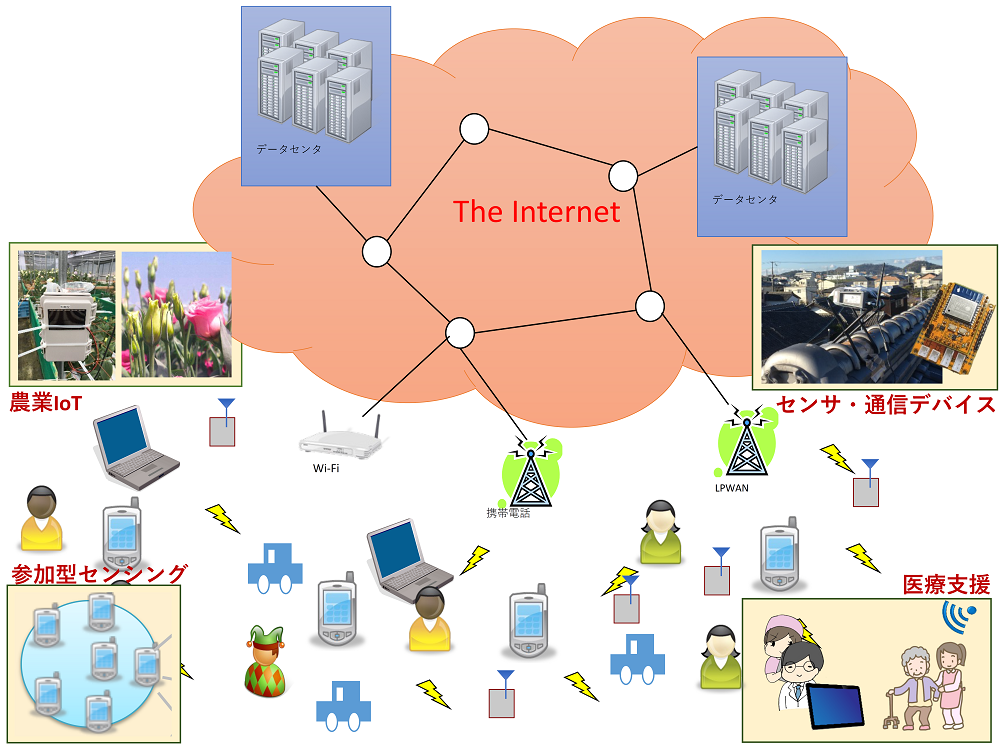

IoT (Internet of Things) は「物のインターネット」と訳せますが、世の中の様々な物体がセンサと無線通信機能を持ち、インターネットを通じて測定データをサーバに集めることで、様々な場面で人や社会の効率化に役立てる技術全般を指します。小さなセンサ端末だけでなく、皆さんが普段使っているスマートフォンや自動車、SNSの書き込みなどもセンサになり得ると考えれば、非常に広い分野を対象とすることがわかるでしょう。IoT技術を応用することで人や社会を効率化し、世の中を便利にする研究を進めています。

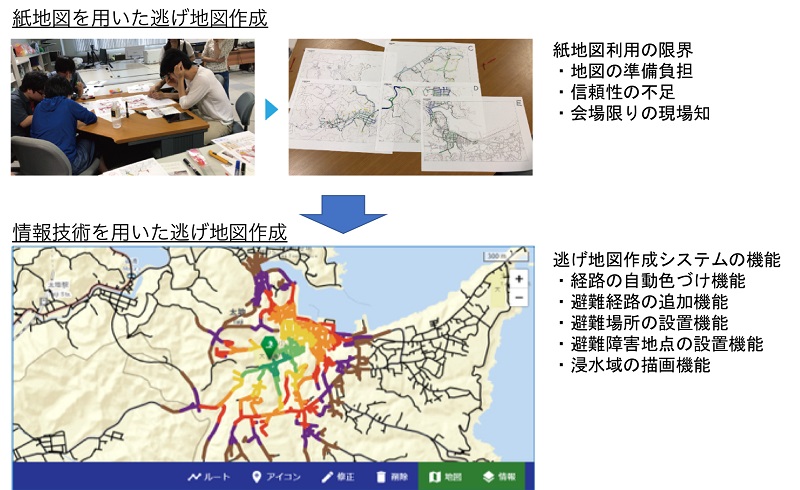

「逃げ地図」とは、直感的に危険な場所と逃げる方向を理解することができるリスクコミュニケーション手法の一つで、目標避難地点までの時間を色鉛筆で塗り分ける手作りの地図です。「逃げ地図」作成のイベントが行われていますが、作業コストの大きさや情報の信頼性確保、現場知の共有が課題です。 そこで本研究では、デジタル上の逃げ地図作成を目的としたシステムの開発を行っています。

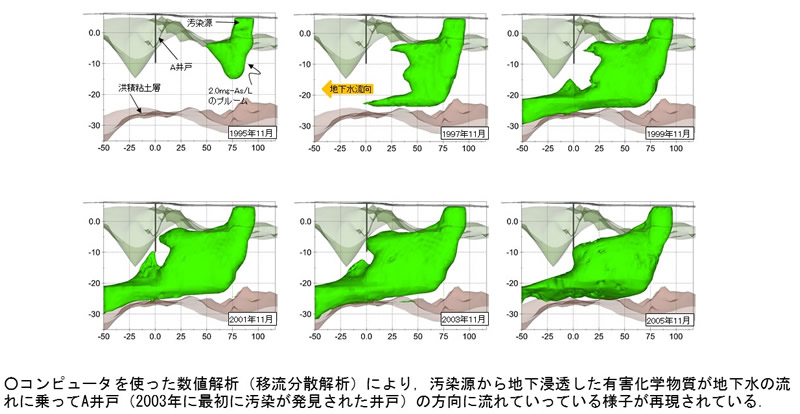

現地調査や観測などを通して集めた環境に関する様々な情報を、数値解析手法や統計学的手法などを用いて解析することにより、環境問題や自然災害の原因究明,および解決策の検討を行っています。

担当教員

| 氏名 | 役職 | キーワード |

|---|---|---|

| 江種 伸之 (エグサ ノブユキ) |

教授 | 土壌地下水汚染、地盤災害、流域水問題、環境動態解析、地理情報システム(GIS) |

| 葛岡 成晃 (クズオカ シゲアキ) |

教授 | 情報理論、シャノン理論、多端子情報理論 |

| 吉野 孝 (ヨシノ タカシ) |

教授 | グループウェア、ヒューマンコンピュータインタラクション、コミュニケーション支援、多言語・異文化コラボレーション支援、医療情報共有支援、防災・減災支援システム、データマイニング |

| 吉廣 卓哉 (ヨシヒロ タクヤ) |

教授 | 情報ネットワーク、Internet of Things(IoT)、最適化アルゴリズム、データベース、スマートモビリティ |

| 田内 裕人 (タノウチ ヒロト) |

准教授 | 地理情報システム(GIS)、流域水環境、都市洪水、豪雨災害、土砂災害、地盤災害、災害廃棄物 |

| 伊藤 淳子 (イトウ ジュンコ) |

講師 | 擬人化エージェント、ノンバーバル表現、対話、雰囲気 |

| 査 澳龍 (ザ オクリュウ) |

助教 | 充足可能性問題、組合せ最適化、オペレーションズ・リサーチ、GPGPU |