教育は、地域と時代に導かれるもの

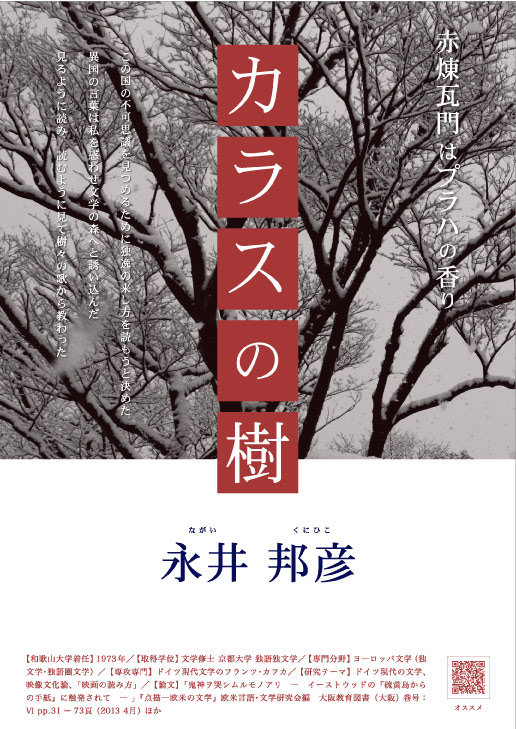

お城のある街、赤煉瓦の大学門

1981年(昭和56年)、和歌山大学に教員の口があるというので初めてこの街にやってきた。市駅から南へ少し歩くと、目の前に美しい石垣が現れた。和歌山には立派なお城があるのか......海からの風を受けて登った吹上の丘に、大学はあった。赤煉瓦の門に沁みついた歴史の沈黙。ふと立ち止まって思った、なんたる良縁。門の奥には恐るべきオンボロ木造校舎が並んでいるとは、その時まだ知る由もなかった。

こうして、吹上の教育学部と西高松の経済学部とを行き来するドイツ語教員の暮らしが始まった。

教育学部の「L」と、全学の教養改革

和歌山大学では、教育学部の略号は教育(Education)の「E」でなく学芸(Liberal Arts)の「L」である。戦前の教員養成の反省を踏まえ、幅広い視野と教養を身に付けた人材を育成する「学芸学部」として出発したからだ。66年(昭和41年)に「教育学部」と名称変更してからも、その姿勢は変わっていない。

文学を「見る」ように読むこと、映画を「読む」ように見ることを伝える講義の脇を、時代は足早に過ぎていった。校内暴力やいじめが増大した80年代~学級崩壊が進み学力格差が引き起こされた90年代、教員養成が過多となり学部の在り方が変容する中にあっても、つねに豊かな人間を育成することを目指した。

2012年(平成24年)10月には「教養の森」という名で和歌山大学型・教養教育の拠点が発足、全学生向けのカリキュラムも始まった。

再構成と新たな解釈の積み重ねを

大学は、単なる教育機関ではない。教育学部は、単に教員免許状を取得させるための訓練校ではない。我々は、人生の幸福を追求することを学び、教育で地域を元気にしたい。60年代に和歌山で理系教員が不足したとき、特別支援教育の必要が生じたときに必要な人材育成を強化したように。00年代に過疎化が進んだときには、地域の協力を得て「へき地・複式教育実習」を実現させたように。

固く大地に根を張るために。見せかけに惑わされないために。幅広い視野と教養を身に付けた豊かな人間を育てる大学でありたい。

2019年10月 1日

Profile プロフィール

永井 邦彦 NAGAI Kunihiko

| 和歌山大学着任 | 1973年 |

|---|---|

| 学歴 | 京都大学大学院 文学研究科 ドイツ語学ドイツ文学 |

| 学位 | 文学修士 |

| 所属学協会 | 阪神ドイツ文学会、日本独文学会 |

| 研究キーワード | フランツ・カフカ、現代ドイツ文学 |

| 論文 | 「鬼神ヲ哭シムルモノアリ ― イーストウッドの『硫黄島からの手紙』に触発されて ― 」『点描―欧米の文学』欧米言語・文学研究会編 大阪教育図書(大阪) 巻号:Ⅵ pp.31ー73頁 (2013年4月)ほか |

1953年生まれ。

高崎高校時代は母校の伝統に従いラグビーのクラス対抗試合に心血を注いだのち、大学進学のため京都へ。

敗戦後の日本を捉え直すためにドイツ近現代史に当たろう、とドイツ語の習得に励むも、いつしかその響きに魅せられ気付けば文学の虜に。

時は学生運動が尾を引く70年代。休講を好機と学生街に繰り出し、ひしめく古書店や映画館に通いつめる。文学と映画を往復する青春時代は、後の大学教員生活へとつながった。

教育学部長時代は学部再編などに奔走、現在は副学長・理事として教養改革の継続に奔走するなどさらに忙しい毎日を過ごす。

幼稚園に通う孫の送り迎えが憩いのひととき。