圧倒の森、その果てなき稜線が大らかな視野をくれた/労資関係論から日本資本主義を読み解くJGは今

東大不本意入学、霞が関の落とし穴、残された道

子どもを幸せにしたくて花火師を目指すという独特な感性で理系大学へ進むが、環境が予想を裏切った。両親が出した浪人の条件は東大進学、文転しかなかった。不貞腐れて入学するとまず必要だったのは、女子トイレを探すこと。「卒業後は銀行勤めで貯金して、理系大学に入り直してやる!」泣く子も黙る"女子御三家"女子学院(JG)時代に培われた反骨精神はしかし、柔軟なアジャストにも長けていた。

学部3年、佐口和郎先生の授業で社会政策に刺激を受け、児童福祉か教育かを視野に国家公務員を目指し始める。厚生省の女子枠は1枠。元大臣・赤松良子さんの後ろを行く女性たちが案内してくれる背中を見ながら、自分に続く後輩たちを思った。内々定は出た。学生への教訓1:「公務員を目指すなら2次試験の準備が大事」。

試験に落ち、院試までの1ヶ月で1万字の論文を執筆する。研究予定だった神戸の鉄鋼会社が阪神大震災で資料を失い、恩師から手渡された戦後の国家公務員の査定制度資料を分析した。公務員試験再チャレンジへの思いは、博士課程進学決断の陰に潰えた。

日本最大級の労働問題研究ゼミから、いざ地の果てへ

学生への教訓2:「学部のゼミ選びは入念に」。修士まで過ごした経済史のゼミから博士課程で掟破りの師事転向。佐口先生のもと、隅谷三喜男先生、氏原正治郎先生から脈々と続く日本最大級の労働問題研究ゼミへ。労働問題研究は、理論を用いてモデル研究をする労働経済学と違い、現実に存在する労働問題を現場で直接研究する泥臭い学問だった。そして立教大学の助手2年目に、数十の応募先の中から面接の報せが届く。関西! 「若い研究者が地方都市を知るのは大事」恩師たちは、怯む都会っ子の背中を押した。

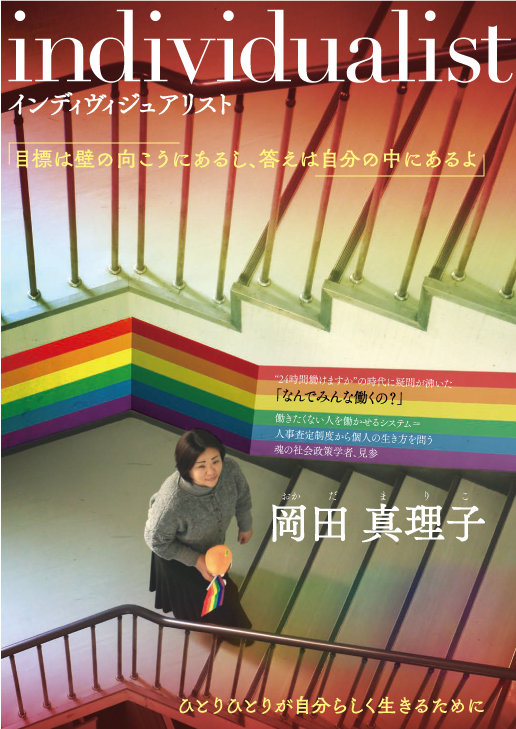

可能性のかたまり和歌山――子どもが幸せな社会、労働者が幸せな環境のために

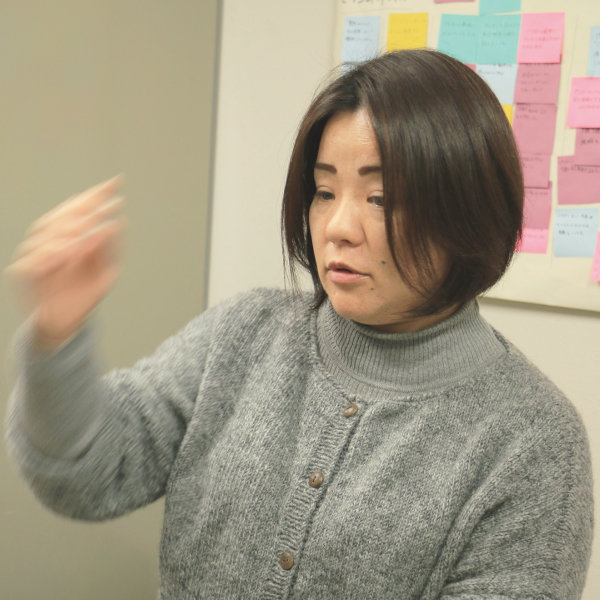

すぐに夫や両親の暮らす東京に戻りたかった。暮らしに慣れず、仕事も辛い。ゼミを持つまでの3年間が長かった。転機が来たのは数年前。初めて紀南を目指した道すがら、護摩壇山で息を飲んだ。「なんたる奥深さ、ポテンシャルの凄さ! 私はこんなものを有する土地の経済を研究していたのか!!」。壁にぶち当たったら蹴倒す"JG方式"だけでは突破できないものがある。もっと遠くを見据えたら、やるべきことは--。以来、「和歌山市以外を忘れない」と肝に銘じて研究している。活かせると思う点が多々ある。

全国でただ一人の"女性"公務員研究者として、社会政策の委員会に関与することも多い。"岡田だから"で呼ばれたいとの思いもあるが、そのおかげで携われる機会はやりがい満載。研究者になって全国に散らばっている同志たちと共に、幸せな社会の実現に貢献したい。我々の研究の最先端を、今では人生の中心となったゼミ生たちにぶつけるために。

2020年6月18日

Profile プロフィール

岡田 真理子 OKADA Mariko

| 和歌山大学着任 | 2004年 |

|---|---|

| 学位 | 経済学修士 |

| 経歴 | 立教大学経済学部 |

| 所属学協会 | 【公的委員】和歌山地方労働審議会、和歌山地方最低賃金審議会、大阪市技能労務職員給与検討有識者会議ほか |

| 研究キーワード | 制度分析、国家公務員、人事管理制度、労働問題研究 |

1972年横浜市出身。1992年に東京大学に入学後、なりゆきで修士~博士課程へ。和歌山大学経済学部に専任講師として着任後、2007年より准教授。学部の少人数演習のほか、SOGI対応など学内のダイバーシティ推進にも心血を注ぐ。その姿勢には、教師の家系や、高崎経済大学で学生結婚した両親の影響が滲む。コロナ禍でも、日米の失業率を比較して今後の労働市場のあり方を予測すると興奮が抑えられないという研究者気質。「経済学者って人でなしです」と笑う目には覚悟の色が。座右の銘は「やらない後悔よりやった後悔」で、迷ったサンダルは2足とも買う。ゼミ生に次ぐ優先事項は吉井和哉のライブ。